メンバーのYです。

世界中の人たちがCOVID19によるパンデミックにより、これまでに経験したことが無い時間を過ごしたと思います。(今なお進行中ですね…)

もちろん自分も例外ではなく、リアルガチ(©︎出川哲郎さん)にどこにも出掛けずおうち時間を過ごしていました。

ふとしたきっかけがあり思い返してみると、今まで生きてきた中でダントツで本を購入していることに気付きました。

なので今回はその記録を写真と文章で残そうと思います。

ほぼほぼ自己満足な記事ですので、洋服を爆買いして鏡の前でひとりファッションショーをしていると思って読みとばしてくれれば幸いです…

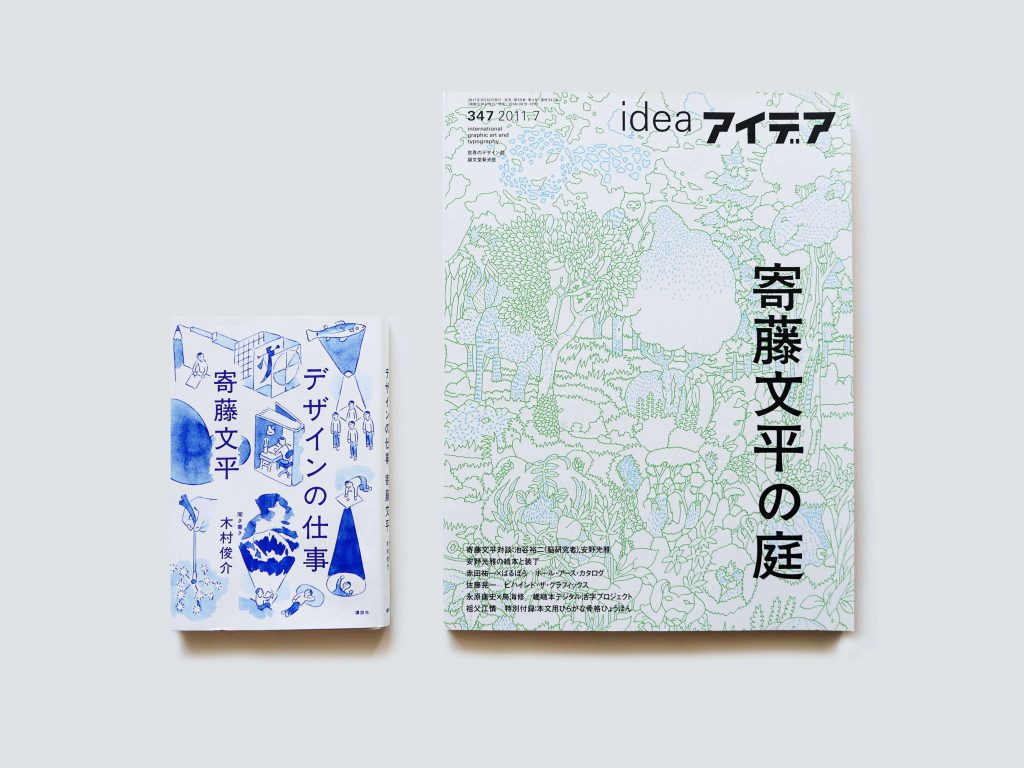

『アイデア347 寄藤文平の庭』

最近、業務で動画制作の仕事をしているのですが、その過程である職員さんに「JTの分煙のデザインは参考になる」と教えて頂き、寄藤さんのデザイン本で持っていないものをまとめて購入しました。

ユニさんの作品は一見、インパクト重視でアート的(個人的には「デザインとアート」という二分化自体、ナンセンスだと考えます)に思われますが、よく見ると愛あるリサーチから導き出された「最適解」であることに気付かされとても元気になります。凝り固まった自分の頭をほぐしてくれるマッサージを受けるつもりで購入しました。

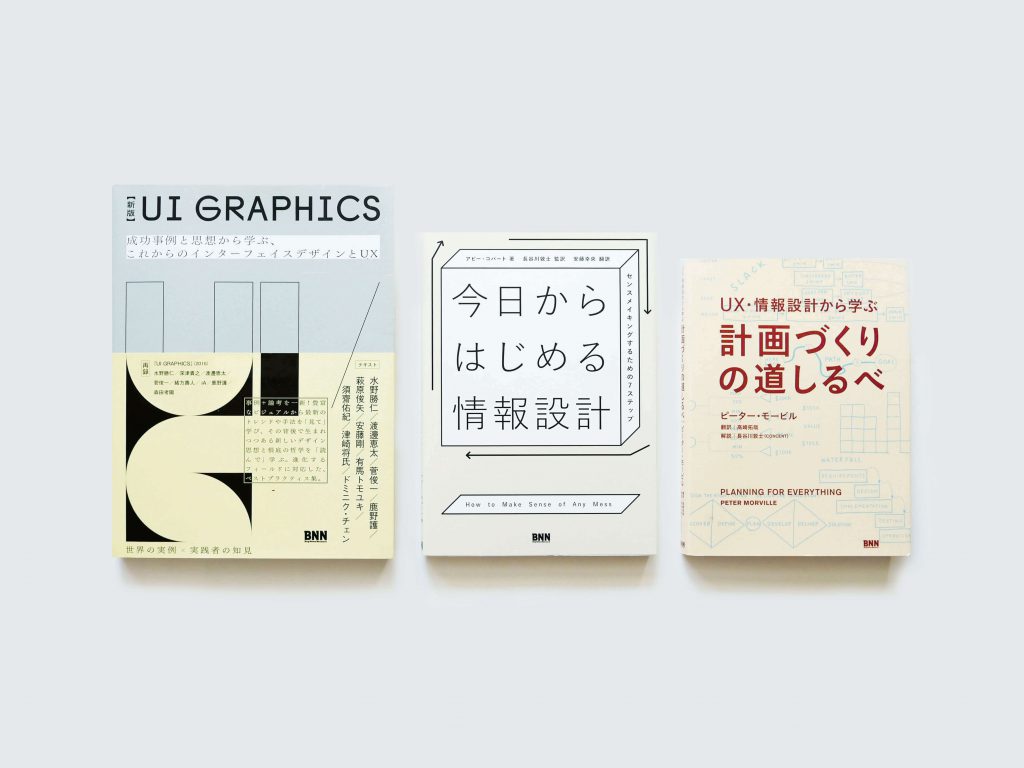

『今日からはじめる情報設計』アビー・コバート

『UX・情報設計から学ぶ計画づくりの道しるべ』ピーター・モービル

某密林サイトのカートに長い間入っていた本をまとめて救出。当たり前ですが「この考え方は流行的なものでなく普遍的にいつの時代にも当てはまる」と思った本ほど値崩れしてなかったです。

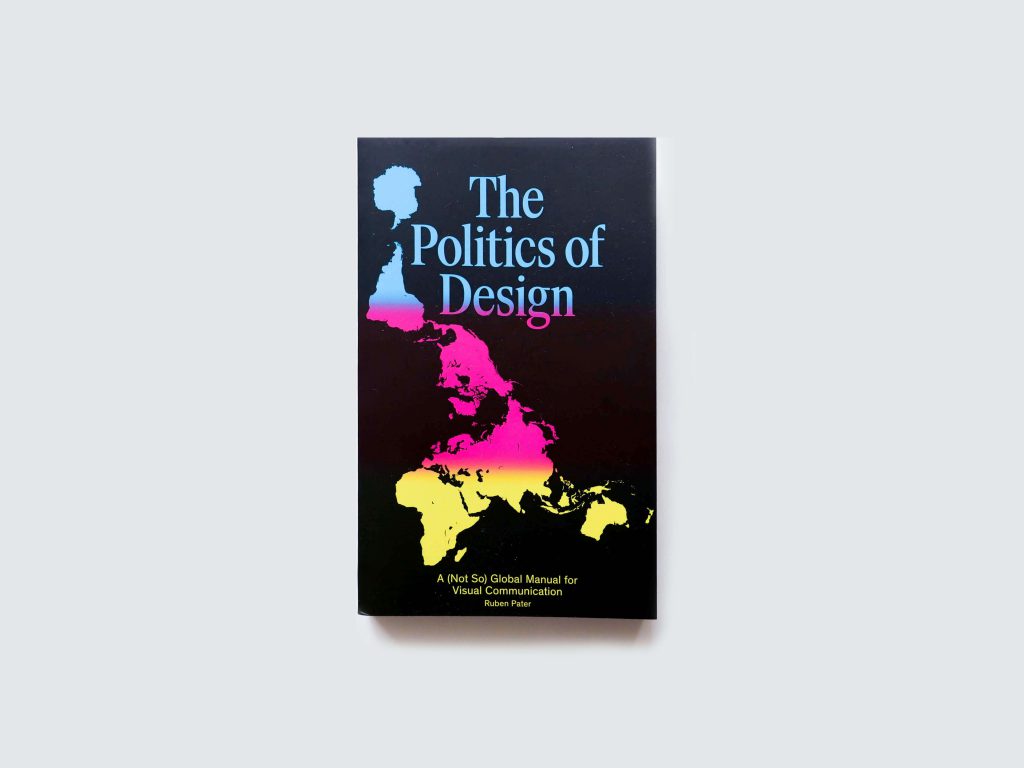

信頼できるひとたちがオンラインで企画した『表現と政治』というクロストークでこの本の話題になり、気になって購入しました。(日本版よろしくお願いします)ジェンダーやハラスメント、人権の問題に出会った時、「言われているからやめとこう」ではなく、今なお苦しんでるいる人たちの気持ちを想像し、勉強し続ける事は公共物を作る制作者として、また生活者として大事なことだと思います。

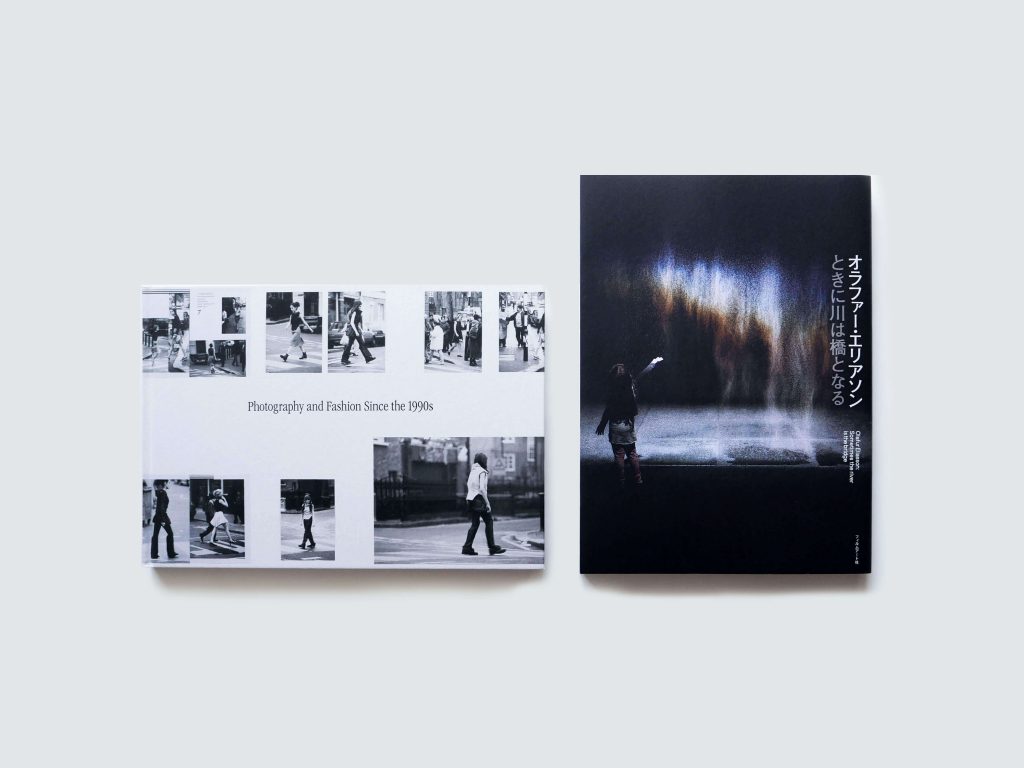

『ときに川は橋となる』オラファー・エリアソン

パンデミック前のアイデア出しは、どこかにでかけたり、話を聞きにいったりとフィジカルインプットの”余韻”が大半でした。

それが封じ込まれモヤモヤしていたところの「図録があるやん」という安易な購入(笑)

「どうせ行けないなら、もはや距離は関係ない」というマインドで東京のを2冊。

この作者は未来から来たのではないだろうか?と思えるほどクールな視点に驚き少し高額だったが購入。解説を読んでみると、2年間社会との関係を断ち一人っきりでアトリエに籠って制作していたとのことでなんとなく納得できた。表紙がポスターになっているブックデザインもニクイ。

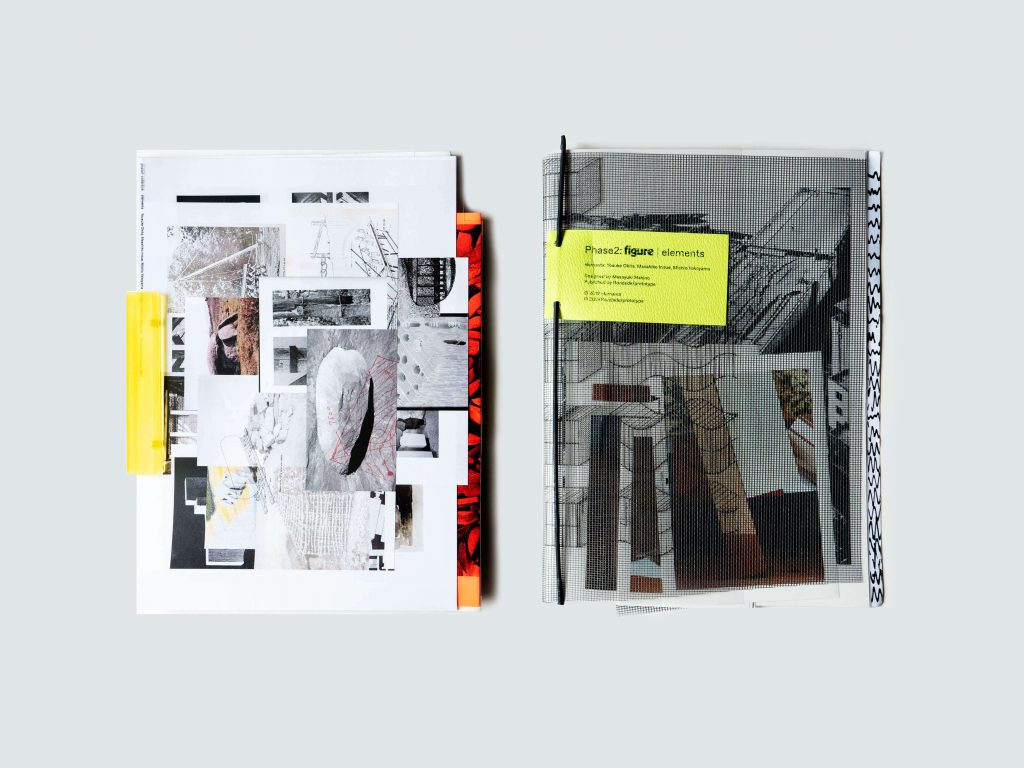

『phase 2 : figure』elements

尊厳するデザイナー集団のリサーチ図録。昨年から初められた「展示を通して三冊の書籍を完成させていく試み」のうちの二冊。展示の方は行くことが出来なかったので、かわりにこの本をトリガーにいろいろ妄想を楽しませてもらいました。

『THE POCKET ART SERIES NUMBER ONE』長場雄

『Inspire your senses Includes 54 Art works & Interviews』長場雄

こちらも仕事で必要だった線画を研究するために購入。正直に告白すると、今時の作風だったので深く知ろうとしてなかったのですが、調べてみるとちゃんとリアルなカタチを把握し、どの線を省略していいのかをわかってたどり着いたイラストだと気づかされた。(偏見すいませんでした) 自分の視野の狭さや思い込みを改めて知ることができた良本になりました。

『amenote』雨宮三起子

人一倍(いや三倍)習得速度が遅いので、まだまだ外に出せるレベルではないのですがカリグラフィーをはじめてました。ステイホーム期間中にもペンとインクを新調し気持ち新たに取り組んだ延長で書籍も購入。

お二方ともカリグラフィー以外のものに対する向き合い方やその哲学にも一貫性があり大変勉強になりました。

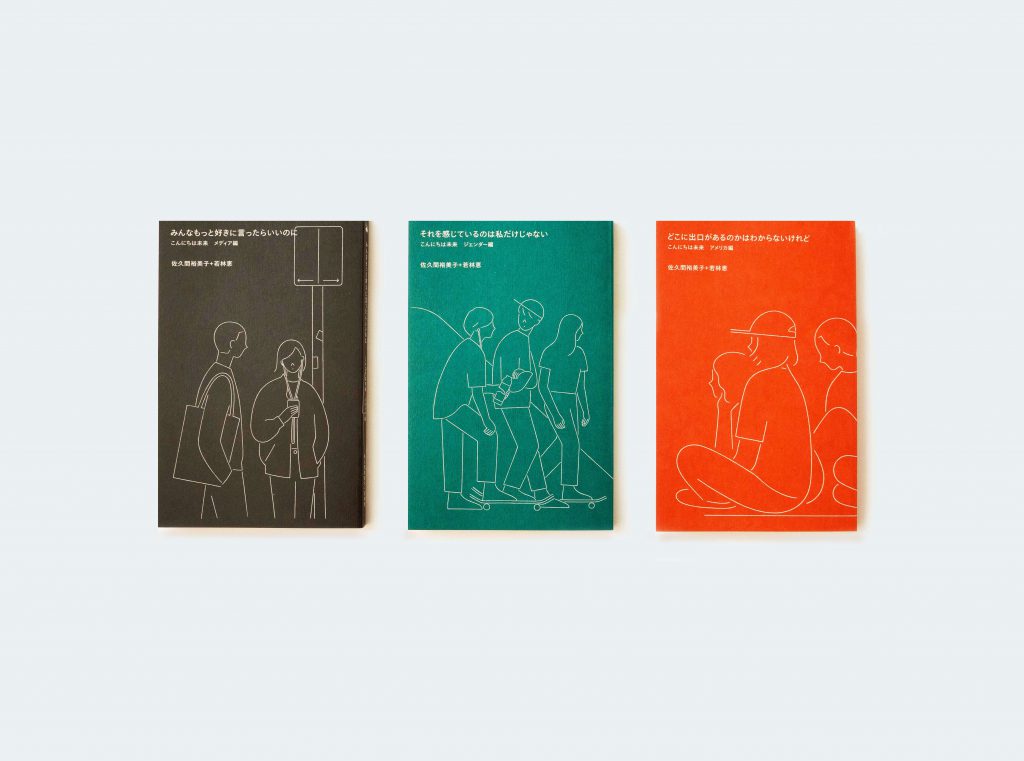

NYのジャーナリスト佐久間裕美子さんと、日本版『WIRED』前編集⾧の若林恵さんの人気ポッドキャスト番組「こんにちは未来」の書籍化バージョン。ブックデザインは今風でいい感じなのだが、製本の化粧断ちが天だけ残っているのはわざとなのだろうか?

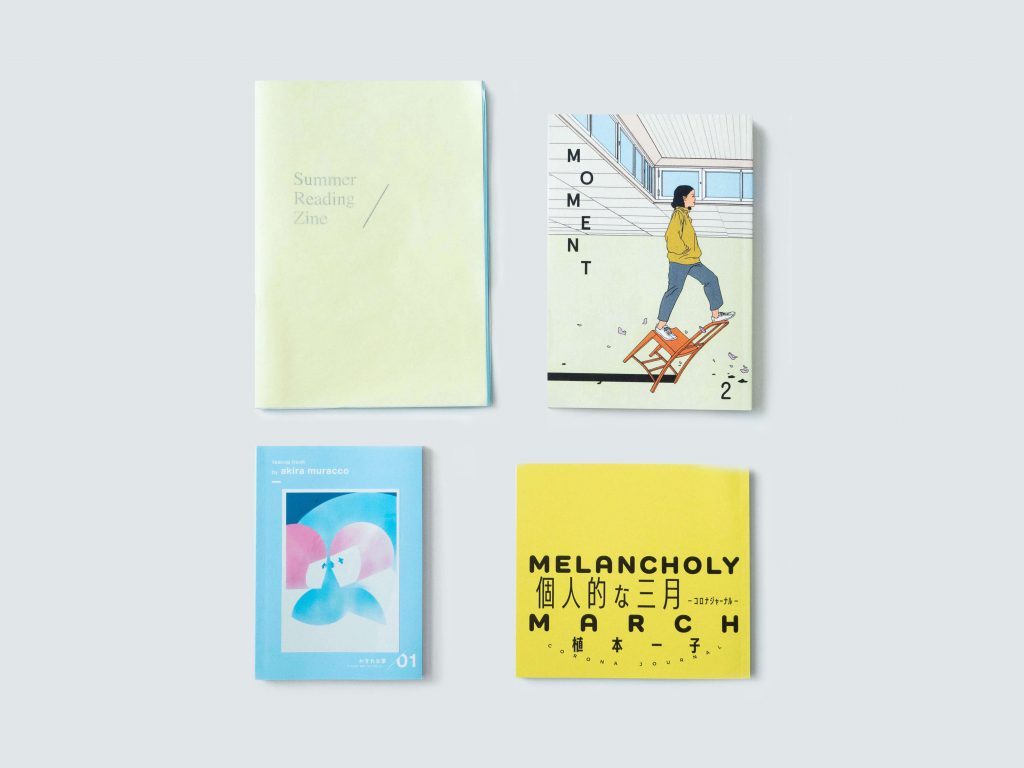

『MOMENT 2 :都市の変わらなさに戸惑うとき、私たちのすること』RE:PUBLIC INC.

『わすれな草』 akira muracco

『個人的な三月 コロナジャーナル』植本一子

コロナ禍に発売されたZINEたち。世の中が大きく変わっている中で「自分の感覚のだいぶ先におられる方々の考え方を知っておくのは無駄にはならないはず」という考えで最近は少し無理をしてでも情報に(選別は慎重に)触れるようにしている。

『Everything_2』小林健太

体のかたちや皮膚の色を素材とし、その繊細な表情を切り取ったコムラマイさんの写真。 方や自身で撮影した写真に大胆なデジタル編集を施すという小林健太さんの写真。

真逆のような2冊だが、僕の中では共通して「ストレートで純粋な写真集」と感じたので同じタイミングで購入しました。

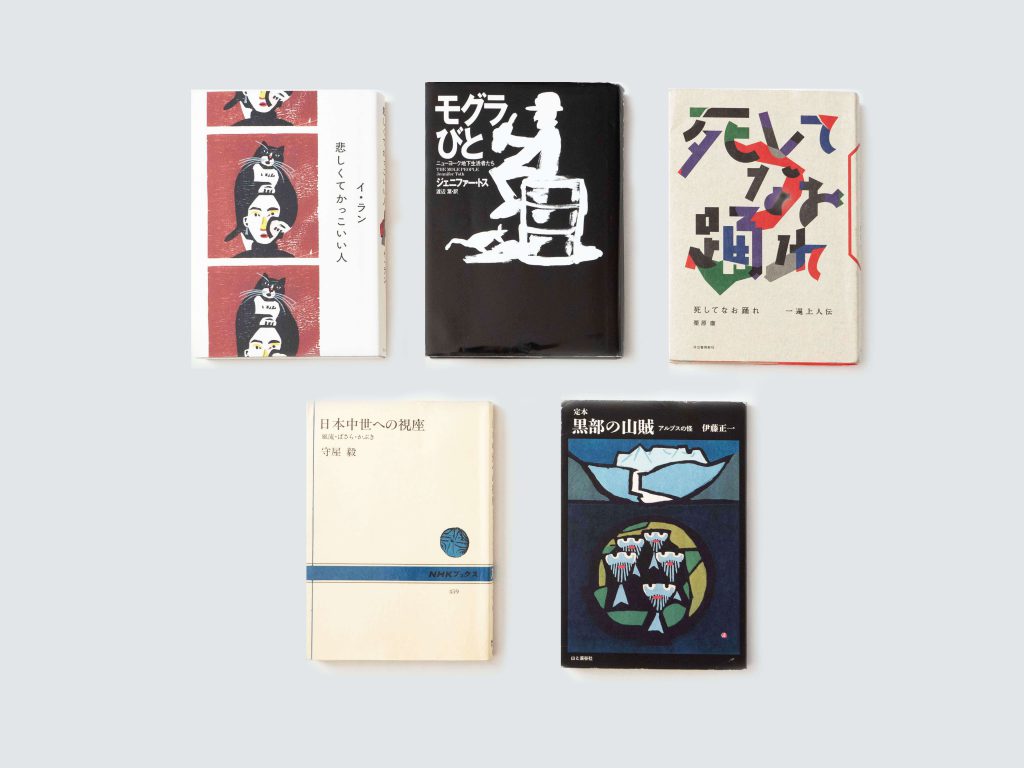

『モグラびと ニューヨーク地下生活者たち』ジェニファー・トス

『死してなお踊れ』 栗原 康

『日本中世への視座―風流』守屋 毅

『定本 黒部の山賊 アルプスの怪 』 伊藤正一

自粛期間中は暗い話題ばかりではなく良いと思える出来事もありました。

その中の一つである尊敬するデザイナーさんが自主的に始めた「50冊のブックリスト」(あと45冊も楽しめる!)

もはやテンプレ的な言い回しでお恥ずかしいのですが、自分で選んだものより全く想定外のもののほうが、刺激的で気づきや発見が多く明らかに視点が増える。

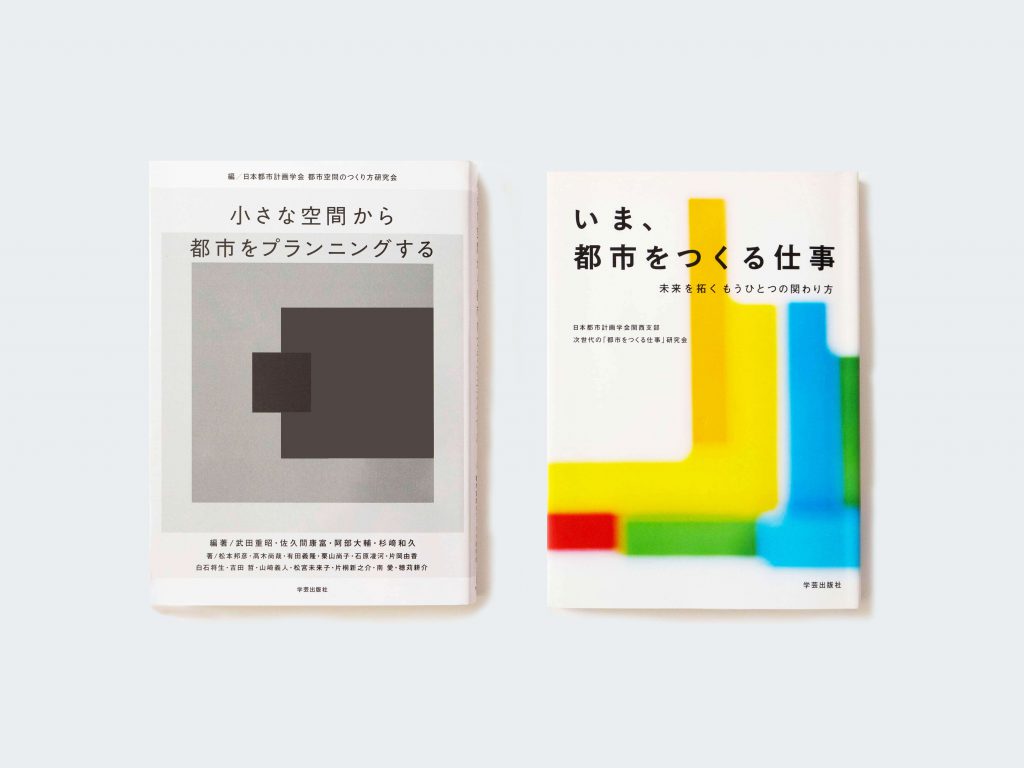

『いま、都市をつくる仕事: 未来を拓くもうひとつの関わり方』日本都市計画学会 関西支部

基本、行政にそれほど期待していないので、本気の役人さんにあうと心が震える。そんな人らの試行錯誤とそれを設計した人たちの実践例が細かく記載されたドキュメント本。

この二冊を読んで、これまで紹介してきたすべての本の購入はWeb上で完結している。それはそれで便利なのだが、そこに周りの地域が潤う仕組みがあったら尚良いのになとか想像しました。

※ 後、これらと同じくらいの冊数のデザインの実用書やビジネス書、自己啓発本などがあったのですが、あまりにも直球で恥ずかしかったので今回は割愛させて頂きました。